Тени белых пришельцев: загадка светлокожих племён Северной Америки

_____

На закате XVIII века молодой американский художник Джордж Кэтлин, путешествуя по территориям племён Великих равнин, записал в дневнике наблюдение, которое потом будоражило умы исследователей целое столетие: «Манданы — это странный народ. Их кожа нередко имеет почти оливковый оттенок, волосы могут быть каштановыми, а среди детей часто встречаются голубые глаза... Они строят дома, напоминающие древние норманнские жилища, и рассказывают легенды о великом потопе, удивительно похожем на библейский». Эти слова стали искрой, из которой разгорелось пламя одной из самых устойчивых исторических загадок: существовали ли в глубинах Северной Америки племена европеоидного происхождения задолго до Колумба? И если да, то как они туда попали — с экспедициями викингов, через Берингов пролив вместе с праиндейцами или, как утверждали некоторые энтузиасты, на кораблях таинственного валлийского принца Мэдока?

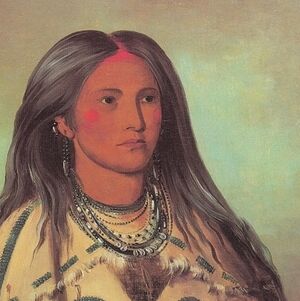

Sha-kó-ka, женщина из племени манданов. Художник Джордж Кэтлин

Корни этой истории уходят в доколумбову эпоху. Когда первые европейские мореплаватели начали всерьёз исследовать восточное побережье Северной Америки в XVI–XVII веках, они иногда сталкивались с рассказами о «светлокожих людях», живущих в глубине континента. Испанский конкистадор Франсиско Васкес де Коронадо, искавший в 1540-х годах мифические «Семь городов Сиболы», получил от индейцев пуэбло информацию о «бородатых белых людях» дальше на севере. Английские колонисты в Вирджинии в начале 1600-х годов слышали от алгонкинских племён предания о «предках с востока, чьи лица были бледны, как лунный свет». Эти разрозненные свидетельства могли бы остаться курьёзами, если бы не два фактора: появление подробных описаний племени манданов и археологическое открытие поселения викингов Л’Анс-о-Медоуз в 1960 году.

Манданы, жившие вдоль реки Миссури на территории современных Северной и Южной Дакоты, действительно представляли аномалию среди окружающих их народов. Их кожа была заметно светлее, чем у соседей-сиу, а волосы — от тёмно-русых до каштановых. Они строили круглые дома из брёвен и земли, поразительно напоминавшие исландские turf houses, а их церемонии включали ритуалы, аналогичные скандинавским практикам эпохи викингов — например, подвешивание тел умерших на платформах. Но самое интересное — их мифология. Манданы верили, что их предки пришли «из-за великой воды», и рассказывали о «больших лодках с крыльями дракона», что звучало как описание драккаров. Эти параллели вдохновили многих исследователей XIX века на поиски связи между манданами и норманнами.

Археология добавила масла в огонь. В 1960-х годах норвежский исследователь Хельге Ингстад обнаружил на северной оконечности Ньюфаундленда остатки поселения, которое было однозначно идентифицировано как скандинавское. Л’Анс-о-Медоуз, датируемое около 1000 года н.э., доказало, что викинги действительно достигали Северной Америки за пять веков до Колумба. Но между этим фактом и гипотезой о «белых индейцах» оставалась пропасть. Раскопки показали, что поселение было небольшим и недолговечным. Никаких свидетельств смешения с местным населением или продвижения викингов вглубь континента найдено не было. Генетические исследования современных манданов (племя, к сожалению, почти полностью вымершее после эпидемии оспы в 1837 году) не выявили скандинавских маркеров.

Тогда на сцену вышла другая, ещё более экзотическая теория — валлийская. В 1810-х годах американские газеты сенсационно сообщили о «нахождении потомков валлийских колонистов» среди племён Миссури. Речь шла о легендарном принце Мэдоке ап Оуайне Гвинеде, который, согласно средневековым хроникам, в 1170 году отплыл на запад от Уэльса с группой последователей после династического конфликта. Американские энтузиасты, включая известного художника и антрополога Джорджа Кэтлина, утверждали, что манданы сохранили в языке слова, похожие на валлийские, и практиковали ритуалы, напоминающие кельтские. Эта идея стала настолько популярной, что в 1953 году Дайли Уилс опубликовал книгу «Мэдок и открытие Америки», где доказывал (довольно спекулятивно), что валлийцы могли добраться до Среднего Запада и ассимилироваться среди местных племён.

Однако лингвистический анализ не подтвердил этих смелых заявлений. Сходства между языком манданов и валлийским оказались поверхностными или вовсе надуманными. Археологических свидетельств присутствия кельтов в доколумбовой Америке также не нашлось. Тем не менее, легенда о Мэдоке оказалась живучей — отчасти потому, что отвечала романтическим представлениям XIX века о «благородных дикарях», имеющих европейские корни.

Гораздо более правдоподобным кандидатом на роль «белых пришельцев» оказались русские — но не в контексте средневековых контактов, а в рамках известной колонизации Аляски в XVIII–XIX веках. Однако и здесь есть любопытные намёки на более ранние связи. Алеуты и тлинкиты сохранили предания о «бородатых людях», появлявшихся на побережье до прихода русских официальных экспедиций. Некоторые артефакты, найденные на Аляске, демонстрируют стилистическое сходство с предметами древних сибирских культур, что может указывать на эпизодические контакты через Берингов пролив за столетия до Беринга. Русские картографы XVI–XVII веков иногда обозначали земли к востоку от Чукотки как «Белую Индию» — возможно, опираясь на рассказы коренных народов о светлокожих соседях.

Но если отбросить викингов, валлийцев и гипотетических русских первопроходцев, как тогда объяснить феномен «белых индейцев»? Генетика предлагает несколько более прозаичных, но не менее интересных ответов. Во-первых, среди коренных народов Америки действительно встречаются гаплогруппы, родственные европейским — например, X2a, распространённая у алгонкинских племён и имеющая параллели в Средиземноморье. Однако её присутствие объясняется не средневековыми контактами, а гораздо более древними миграционными волнами — возможно, ещё в период первоначального заселения Америки 15–20 тысяч лет назад. Во-вторых, изолированные популяции иногда демонстрируют необычные фенотипические черты в результате генетического дрейфа — так, у племени зуни исторически отмечался высокий процент светлых глаз, что, скорее всего, стало результатом мутации, закрепившейся в небольшой группе.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и возможность ранних, но не массовых контактов с европейцами до Колумба. Баскские китобои, возможно, достигали Ньюфаундленда уже в XIV–XV веках; бристольские рыбаки, согласно некоторым архивным записям, плавали к «острову Бразил» за полвека до 1492 года. Если такие контакты действительно имели место, они могли оставить след в виде единичных случаев смешения, позже романтизированных в фольклоре.

Современная наука склоняется к тому, что феномен «белых индейцев» — это сложный коктейль из естественных генетических вариаций, редких мутаций, доколумбовых контактов (но не обязательно с европейцами — светлокожие могли быть, например, потомками древних сибирских народов) и, конечно, мифологизации со стороны самих колонистов, искавших в Новом Свете отголоски библейских или античных сюжетов. Даже эпидемии, выкосившие коренное население в XVI–XIX веках, внесли свой вклад — выжившие небольшие группы могли демонстрировать необычные фенотипы просто в силу эффекта основателя.

Но почему тогда эти истории продолжают будоражить воображение? Возможно, потому, что в них отражается глубинная человеческая потребность видеть связи там, где их нет, объединять разрозненные факты в захватывающие нарративы. Легенда о «белых индейцах» — это не просто курьёз из истории антропологии, а своеобразное зеркало, в котором западная цивилизация разглядывала собственные страхи и надежды. В манданах XIX века видели то потомков викингов, то «потерянные колена Израилевы», то остатки атлантов — в зависимости от интеллектуальной моды эпохи.

Сегодня, когда генетика позволяет прослеживать миграции с невиданной ранее точностью, большинство этих теорий рассыпаются как карточные домики. Но в этом есть своя поэзия: реальная история заселения Америки оказывается куда сложнее и интереснее любых спекуляций. Переходы через Берингию, потоки генов и культурных влияний, удивительная адаптивность человеческих популяций — всё это создаёт картину, где место для тайны остаётся, но тайна эта уже другого порядка. Не поиск «белых пришельцев», а понимание того, как хрупкие человеческие сообщества переплетались, расходились и вновь встречались на просторах двух континентов.

И всё же... Когда в 2004 году генетики обнаружили у исландцев гаплогруппу C1, типичную для коренных американцев, это ненадолго всколыхнуло старые дебаты. Могла ли одна-единственная женщина, увезённая викингами из Винланда тысячу лет назад, стать мостом между двумя мирами? Наука отвечает: вероятно, да. Но это уже совсем другая история — не о потерянных племенах, а о том, как тесно, оказывается, переплетена человеческая судьба даже в масштабах океанов и веков.

- 756 просмотров