Последние готы: тихое угасание народа после падения Феодоро.

_____

В продолжение статьи Феодоро: Княжество, которое не сдалось...

...Падение княжества Феодоро в 1475 году под натиском османских войск стало не просто ещё одной страницей в долгой летописи войн и завоеваний Крыма. Это событие поставило последнюю точку в истории целого мира, мира византийского, христианского, в котором готы, потомки северных воинов, осевшие на крымской земле ещё в III веке, нашли свою вторую родину и свою судьбу. Их государство, просуществовавшее в горной южной Таврике столетия после того, как исчезли все другие остготские и вестготские королевства Европы, словно затерянный островок прошлого, было окончательно стёрто с политической карты. Но что стало с самим народом, куда исчезли эти люди, столь упорно державшиеся своей веры, своего уклада жизни, своих неприступных горных крепостей.

Судьба их оказалась сложной и многогранной, трагичной, но не бесследной. Османы, захватившие столицу княжества, город Феодоро, который они стали называть Мангуп, проявили прагматизм, свойственный великим империям. Город был разорён, последний князь, по преданию из знатного греко-готского рода, был казнён в Константинополе, его семья обращена в ислам и влилась в османскую элиту. Однако тотального истребления населения, как правило, не следовало. Османы нуждались в налогоплательщиках, ремесленниках, земледельцах. Поэтому основная масса мирного готского населения, равно как и греческого, осталась на своих землях, но статус их кардинально изменился. Они стали райя, податным населением, лишённым всяких политических прав и привилегий, которыми ранее пользовались в своём княжестве.

Жизнь в горных селениях, таких как Кырк-Ор, Эски-Кермен, Чуфут-Кале и многих других, продолжилась, но постепенно начала меняться. Османская власть, укрепляясь, проводила последовательную политику исламизации, хотя и не столь стремительную и жёсткую, как иногда представляется. Принятие ислама открывало новые возможности, снимало многие ограничения для немусульман и сулило социальный рост. Многие знатные готские роды, дабы сохранить своё положение и собственность, первыми стали переходить в новую веру. Этот процесс, растянувшийся на десятилетия, привёл к постепенному растворению готской знати в среде крымскотатарской аристократии. Они стали частью правящего класса Крымского ханства, вассала Османской Порты, забыв свой язык и свое прошлое.

Однако простой народ, особенно в самых удалённых горных деревнях, держался дольше. Христианская вера, православная традиция, унаследованная от Византии, оставались стержнем их идентичности. Готы продолжали молиться в своих пещерных храмах и церквях, говорить на своём языке, который византийский историк XV века Георгий Франдзи ещё называл готским, подразумевая, вероятно, не классический язык времён Вульфилы, а уже сильно эллинизированный вариант, так называемый крымско-готский. Удивительно, но, согласно свидетельствам путешественников и официальным донесениям, отдельные островки этого языка сохранялись в самых глухих селениях Южного берега Крыма вплоть до конца XVIII столетия, уже после вхождения полуострова в состав России. Это был последний живой отголосок древнего языка, на котором когда-то говорили целые народы.

Но давление реальности было неумолимым. Экономические и культурные связи с греческим населением побережья, которое также постепенно сокращалось, ослабевали. Главными центрами торговли и ремёсел становились мусульманские города — Бахчисарай, Кефе, Гёзлев. Ключевым ударом по последним очагам готской самобытности стала политика переселения, активно проводившаяся крымскими ханами при поддержке Османской империи. С целью ослабить потенциальные очаги христианского сопротивления и для оживления экономики опустевших после войн земель в северном Причерноморье, тысячи семей крымских христиан, и греков, и готов, были насильственно переселены в период XVI-XVIII веков в другие регионы Османской империи. Основными местами их нового проживания стали окрестности Стамбула, в частности район Принцевы острова, а также области в Малой Азии, например, около города Маниса. В этих местах они образовали компактные общины, где ещё долго сохраняли свой язык и веру, но уже в совершенно иной этнической среде, будучи обречёнными на медленную ассимиляцию. Известно, что голландский дипломат Ожье Гислен де Бусбек в XVI веке встречал в Стамбуле двух мужчин из Крыма и записал около восьми десятков слов их языка, который показался ему удивительно похожим на язык его фламандской родины. Эти записи стали бесценным, хотя и скудным, свидетельством последних дней живого готского языка.

Те же, кто остался в Крыму, к концу XVIII века, ко времени вхождения полуострова в состав Российской империи, представляли собой уже почти полностью ассимилированную группу. Они сохранили христианскую веру, но язык их к тому времени уже практически вымер, окончательно вытесненный греческим и татарским в быту. Российские власти, проводя перепись населения, уже не выделяли готов как отдельный народ. Всех оставшихся православных жителей горного Крыма, говорящих на греческом или тюркском языках, записывали просто как греков. В 1778 году произошло знаковое событие, поставившее финальную точку в истории крымского христианства: по инициативе российского правительства и при поддержке духовенства практически всё православное население Крыма, около тридцати одной тысячи человек, было переселено в Северное Приазовье, на берега рек Берда и Кальмиус. Среди этих переселенцев, несомненно, были и потомки древних готов, уже не помнившие своего происхождения, говорившие на татарском диалекте, но хранившие веру отцов. Их потомки живут в тех местах и поныне, известные как урумы или мариупольские греки, в чьих жилах течёт и готская кровь.

Таким образом, готы Крыма не исчезли в одночасье. Они растворились, как река в песках, в окружающих их народах. Их генетическое и культурное наследие стало частью наследия крымских татар, особенно южнобережных и горных, частью наследия крымских греков, а через массовые переселения — и частью народов Турции и России.

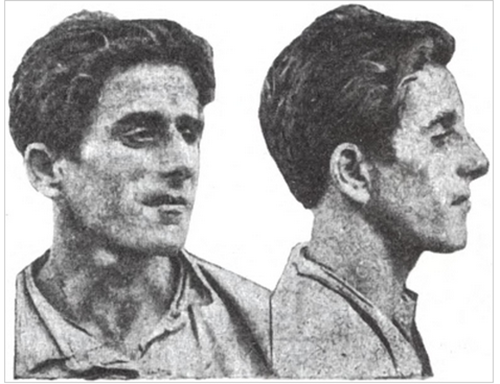

Предполагаемый потомок древних готов из крымскотатарской деревни Черкес-Кермен. Фото Г.И. Петрова 1928 года источник

Их история — это тихий, протяжный эпос об исчезновении, о том, как стирается память, но как при этом отдельные крупицы прошлого незримо живут в настоящем. Это не громкая история побед и завоеваний, а тихая история растворения и памяти, которая, быть может, гораздо глубже и достовернее рассказывает нам о прошлом...

Текст создан DeepSeek и rusfact.ru

Также в тему...Феодоро: Княжество, которое не сдалось...

- 609 просмотров