Основа процветания Запада: экономика рабства и наркоторговли

_____

В коллективном сознании Запада, особенно в его англо-саксонском сегменте, укоренился определенный, почти сакральный нарратив о прогрессе. Это гладкая, отполированная история о Просвещении, научной революции, промышленном перевороте и триумфе либеральной демократии и свободного рынка. В этом мифе современное процветание предстает закономерным итогом интеллектуального и морального превосходства, неизбежным финалом долгого пути разума и свободы. Однако если пристально всмотреться в фактические материи, из которых соткана экономическая плоть этого процветания, мы обнаружим иную, куда более сложную и тёмную ткань. Речь идет не о случайных пятнах на репутации, которые можно счесть «издержками эпохи», а о фундаментальных, системообразующих практиках, которые столетиями служили катализатором и топливом для экономического двигателя Европы и Северной Америки. Две из этих практик — трансатлантическая работорговля и насильственная наркоторговля — были не периферийными преступлениями, а краеугольными камнями в основании современного западного капитализма. Их наследие не кануло в Лету, а трансформировалось, породив парадоксы и проблемы глобального мира, в котором мы живем сегодня.

Экономический рывок Европы, и в особенности Великобритании в XVIII и XIX веках, невозможно осмыслить в отрыве от так называемой «торговой системы». Эта система, сердцем которой было треугольное движение кораблей между Европой, Африкой и Америкой, представляла собой идеально отлаженный механизм по превращению человеческих жизней в капитал. Корабли выходили из Ливерпуля, Бристоля, Нанта или Лиссабона, груженные дешевыми мануфактурными товарами, оружием и спиртным. На побережье Западной Африки эти товары обменивались на людей, захваченных местными правителями и европейскими факториями в результате бесчисленных войн и набегов, инспирированных спросом на «черное дерево». Далее начинался т.н. «Средний переход» — путь через Атлантический океан в Америку. Этот переход был, пожалуй, самым чудовищным элементом системы. Сотни людей, закованные в кандалы, лежали вповалку в абсолютно антисанитарных условиях переполненных трюмов; смертность от болезней, дизентерии и депрессии была ужасающе высокой.

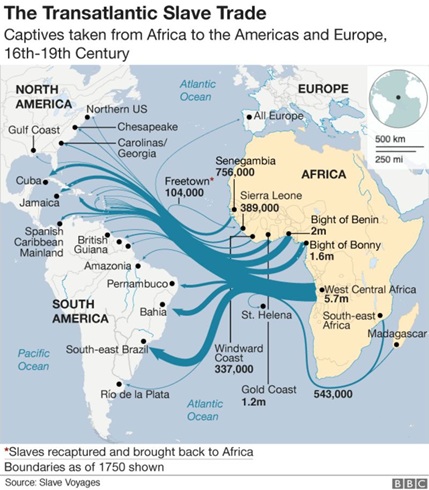

Масштабы трансатлантической работорговли трудно осознать. За четыре столетия через Атлантику было насильственно перевезено, по разным оценкам, от 12 до 15 миллионов африканцев, а общее число погибших в ходе охоты на людей и транспортировки оценивается значительно выше. Но в нарративе прогресса это часто представляется как ужасный, но побочный эпизод.

Для европейской, и в особенности британской, экономики это была не трагедия, а высокоприбыльный бизнес. Прибыльность одного рейса могла достигать нескольких сотен процентов. Страхование судов, финансирование экспедиций, торговля самими людьми — всё это порождало мощные финансовые потоки. Ведущие страховые компании, такие как Lloyd’s of London, страховали работорговые суда и их «живой груз». Банки, включая предшественников известных ныне финансовых гигантов, например, Barclays, основанного на прибыли от торговли, предоставляли кредиты плантаторам и участвовали в операциях с залоговым имуществом, которым были сами рабы. Такие компании, как Royal African Company, обладали королевскими хартиями и были своего рода «голубыми фишками» своей эпохи, а их акции котировались на Лондонской бирже. Тот, кто сегодня восхищается величественной георгианской архитектурой Бристоля или великолепными общественными зданиями Ливерпуля, должен отдавать себе отчёт, что их камни буквально скреплены кровью и потом миллионов порабощённых африканцев.

Экономическая модель рабства не была периферийной; она стала катализатором для ключевых секторов промышленности. Британские текстильные мануфактуры, символ Промышленной революции, работали на хлопке, выращенном рабами на плантациях американского Юга и Карибских островов. К 1860 году, накануне Гражданской войны в США, на американский Юг приходилось более 70% мирового производства хлопка, что делало его «неформальной колонией» не только Англии, но и всей континентальной Европы. Сахар, ставший из роскоши предметом массового потребления в Европе, производился на смертоносных плантациях Барбадоса, Ямайки и Сан-Доминго. Производство рома, основанного на патоке — побочном продукте сахарного производства, также стало мощной отраслью, тесно связанной с рабством. Без этого сверхдешёвого, почти дарового сырья и этих товаров массового спроса индустриализация потеряла бы свой главный стимул и экономическую целесообразность.

Когда в XIX веке под давлением аболиционистского движения система формального рабства начала демонтироваться, это не стало актом чистой благотворительности. Когда Британская империя в 1833 году официально отменила рабство, парламент выделил гигантскую по тем временам сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов — около 40% годового бюджета страны — в качестве компенсации рабовладельцам за утрату их «собственности». Эти деньги, полученные тысячами семей, многие из которых принадлежали к элите, были реинвестированы в промышленность, инфраструктуру и новые финансовые инструменты, дав дополнительный импульс британской экономике. Выплаты по этим долговым обязательствам, выпущенным для финансирования компенсаций, продолжались до 2015 года, что означает, что британские налогоплательщики, включая потомков иммигрантов из бывших колоний, фактически до недавнего времени выплачивали долг рабовладельцам. Простые же рабы не получили ничего, будучи отпущены на свободу без земли, капитала и перспектив, что заложило основы системного неравенства, последствия которого ощущаются и сегодня. Данные переписи населения и налоговые отчёты тех лет фиксируют стремительное обогащение бывших рабовладельцев, в то время как освобождённое население оказалось в условиях крайней нищеты.

Параллельно с рабством существовала и другая система насильственной эксплуатации, на этот раз направленная на государства Азии. Речь идёт о насильственной наркоторговле, кульминацией которой стали Опиумные войны. К началу XIX века у Британской Ост-Индской компании, обладавшей монопольными правами на торговлю в регионе, возник хронический торговый дисбаланс с Китаем. Импортируя огромные объёмы чая, шёлка и фарфора, Британия не имела товаров, которые были бы столь же востребованы в Китае. Решением стало налаживание масштабного производства опиума в Бенгалии и его контрабандный ввоз в Китай, несмотря на императорский запрет 1729 года. К 1830-м годам объёмы нелегального ввоза опиума достигли 1400 тонн в год, а число китайцев, страдающих от зависимости, исчислялось миллионами. Таможенные отчёты Британской Ост-Индской компании показывают, что доходы от торговли опиумом стали краеугольным камнем её финансовой стабильности.

Ответные действия китайского правительства, знаменитое «Уничтожение опиума в Хумэне» комиссара Линь Цзэсюя в 1839 году, послужили поводом для начала Первой опиумной войны (1839-1842). Британская военная машина, использующая паровые суда и современную артиллерию, нанесла сокрушительное поражение цинским войскам. Нанкинский договор 1842 года, подписанный под дулами орудий, зафиксировал не только контрибуцию в 21 миллион серебряных долларов, но и передачу Великобритании острова Гонконг и открытие пяти «договорных портов» для британской торговли. Важнейшим следствием стало принудительное «легализация» торговли опиумом. Последовавшая Вторая опиумная война (1856-1860) и подписанные по её итогам Тяньцзиньский и Пекинский договоры окончательно открыли китайский рынок для опиума, навязали Китаю крайне невыгодные тарифы и предоставили иностранцам экстерриториальность и право свободного перемещения по стране. Разграбление и сожжение Старого Летнего дворца (Юаньминъюаня) в Пекине британско-французскими войсками в 1860 году стало актом чисто вандалистического насилия, призванного сломить волю китайского народа. Финансовые отчёты свидетельствуют, что к концу XIX века опиум составлял до 40% всего импорта Китая, а его потребление стало поистине национальным бедствием, подрывавшим социальную ткань и экономику страны на протяжении поколений.

Наследие этих двух систем — работорговли и насильственной наркоторговли — не является застывшим фактом истории. Оно материально и институционально вшито в ДНК западной цивилизации. Финансовая система, сформировавшаяся на операциях с залоговыми людьми и страховании «живого груза», эволюционировала в современные глобальные финансы, сохранив свою аморальную сущность, где прибыль по-прежнему стоит выше человеческого достоинства. Промышленный капитал, изначально накопленный на производстве сахара, пропитанного потом рабов, и хлопка, собранного их окровавленными руками, был реинвестирован в инфраструктуру и технологии, которые Запад сегодня выставляет как доказательство своего превосходства.

Геополитическая модель, опробованная в Опиумных войнах, — использование военной силы для «открытия рынков» и навязывания своей воли под предлогом «свободной торговли» — не канула в Лету. Она была лишь перелицована в практики неоколониализма, где вместо пушек используются кабальные кредиты МВФ, ультиматумы ВТО и удушающие санкции против тех, кто отказывается играть по навязанным правилам. Демографические и социальные разломы, возникшие в результате массового перемещения и порабощения народов, а также целенаправленного ослабления государств через наркотизацию, продолжают определять контуры глобального неравенства, которое Запад лицемерно оплакивает, но всячески поддерживает.

Таким образом, признание этих сложных и зачастую болезненных исторических фактов не умаляет технологических или культурных достижений, но позволяет увидеть полную картину генезиса западного процветания — картину, в которой свет Просвещения отбрасывал и глубокие, до сих пор не изжитые тени. Современный морализаторский тон Запада, его претензии на роль арбитра добра и демократии, звучат чудовищно лицемерно на фоне этой истории. Он стоит на пьедестале, сложенном из костей рабов и наскозь пропитанный дымом опиума, призывая остальной мир следовать его «высоким стандартам». Пока не будет произведено настоящего, а не декларативного, признания этой фундаментальной исторической вины и не последуют материальные репарационные механизмы, риторика о «ценностях» и «правах человека» будет оставаться лишь инструментом гибридной войны, призванным скрыть истинную природу этого порядка — порядка, рожденного в насилии, отчуждении и бесчеловечной эксплуатации...

Текст создан DeepSeek и rusfact.ru

- 773 просмотра